4.1 Метод импульсного заряда (МИЗ)

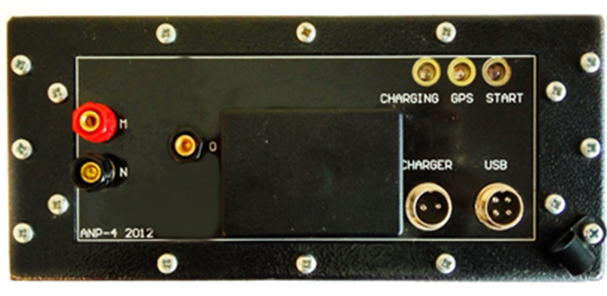

Геофизические исследования методом импульсного заряда выполняются с использованием комплекса АНП-4, разработанного в ООО «Электроразведка» (г. Екатеринбург).

Аппаратура АНП предназначена для проведения площадных геофизических работ методами импульсной электроразведки, состоит из двух основных блоков – генератора (рис.4.1.1) и измерителя (рис.4.1.2).

Основной функцией генератора является формирование в питающей цепи импульсных токов; измерителя – фиксировать отклик среды на импульсное воздействие в приемном контуре или гальванической паре MN. Синхронизация работы двух блоков базируется на сигналах точного времени системы GPS.

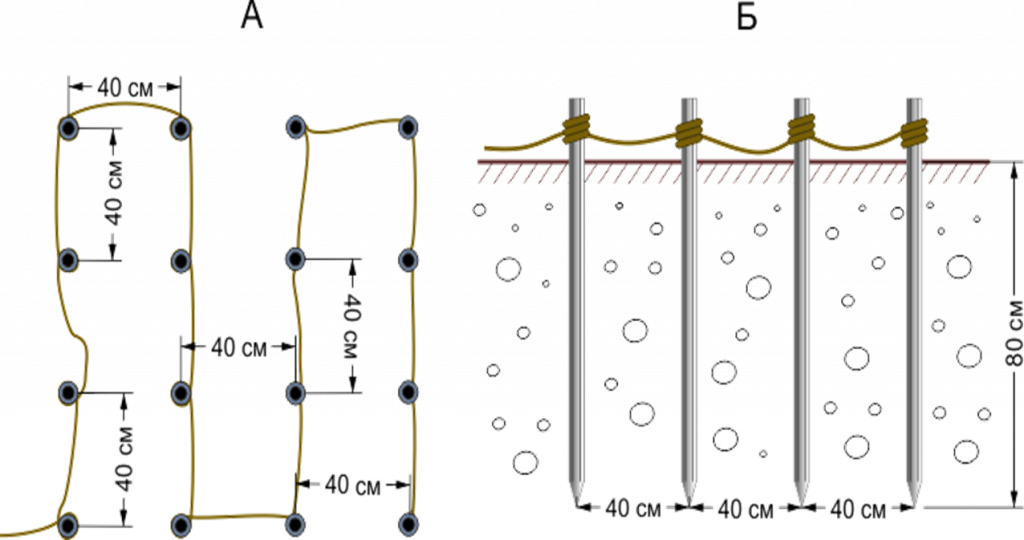

Методически работы выполняются в двух модификациях – способом потенциала и способом градиента потенциала. На первом этапе выполняется монтаж линии «бесконечность» (рис.4.1.3) и организуется заряд в скважине (рис.4.1.4).

МИЗ способом потенциала выполняется по сети профилей через 20-200м, шагом 10-50м. Длина профилей ограничивается задачами съемки – оконтуривание одного объекта или выделение незаряженных проводящих объектов. Измерение потенциала производится относительно неподвижного измерительного электрода N, который обычно располагается у точки заряда, то есть возле устья скважины.

Система наблюдений МИЗ способом градиентов потенциала представляет собой сеть взаимно перпендикулярных профилей условных X и Y направлений с постоянным шагом. Пикеты профилей соответствуют положениям электродов установки EX и EY. Для метода измерения градиентов потенциала центры между X и Y электродами являются взаимными точками записи (ТЗ).

МИЗ способом потенциала выполняется по сети профилей через 20-200м, шагом 10-50м. Длина профилей ограничивается задачами съемки – оконтуривание одного объекта или выделение незаряженных проводящих объектов. Измерение потенциала производится относительно неподвижного измерительного электрода N, который обычно располагается у точки заряда, то есть возле устья скважины.

Система наблюдений МИЗ способом градиентов потенциала представляет собой сеть взаимно перпендикулярных профилей условных X и Y направлений с постоянным шагом. Пикеты профилей соответствуют положениям электродов установки EX и EY. Для метода измерения градиентов потенциала центры между X и Y электродами являются взаимными точками записи (ТЗ).

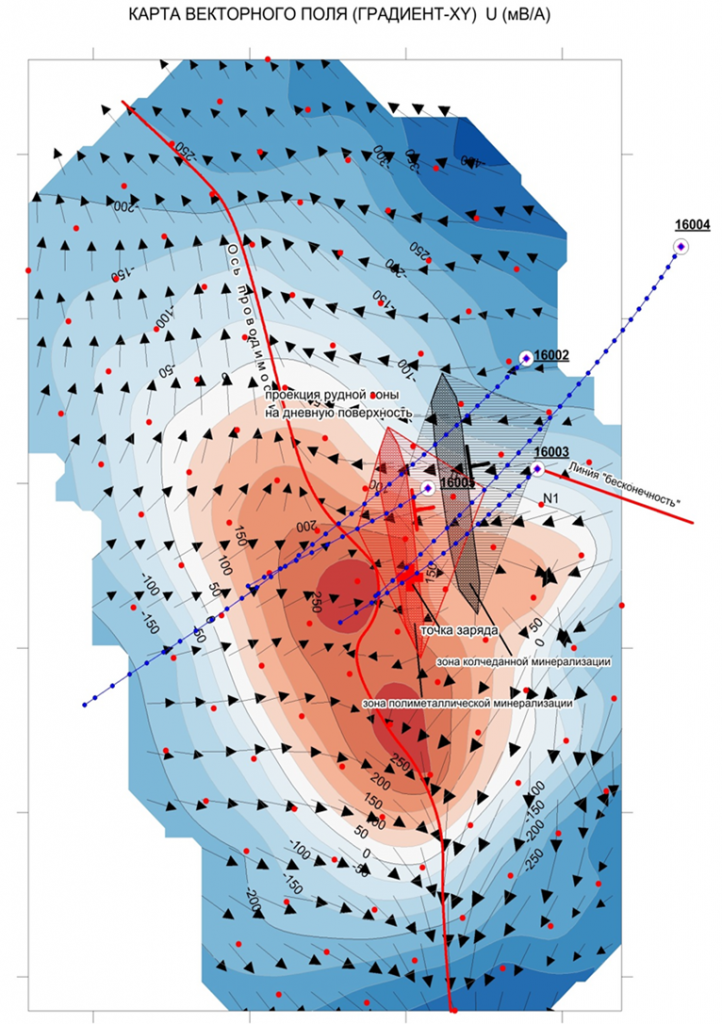

При камеральной обработке данных МИЗ (метод градиента потенциала) выполняются расчеты модуля полного вектора и потенциала поля (U/I) в двух ортогональных направлениях. По полученным данным выполняется построение следующих карт:

— карта векторов градиентов потенциала по условному направлению EX,

— карта векторов градиентов потенциала по условному направлению EY,

— карта полного вектора градиентов потенциала (рис.4.1.5),

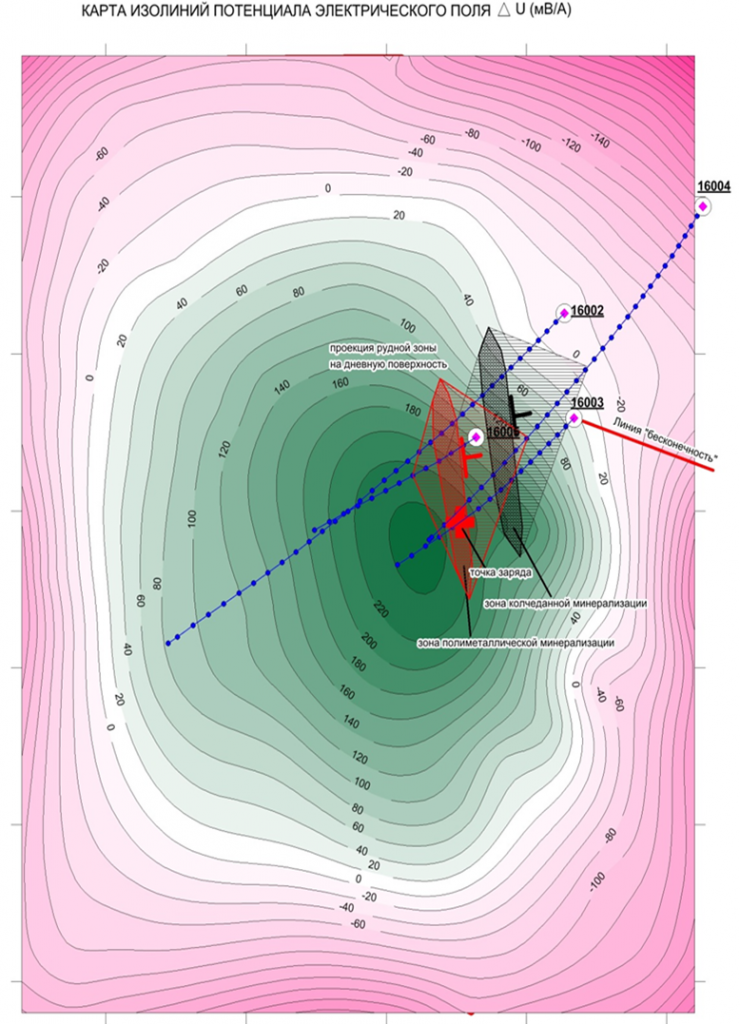

— карта изолиний потенциала по условному направлению EX,

— карта изолиний потенциала по условному направлению EY,

— карта изолиний потенциала (рис.4.1.6).

Результатом работ является составление отчета, включая графические приложения, таблицы и рисунки.

4.2 Радиоволновая геоинтроскопия межскважинного пространства (РВГИ)

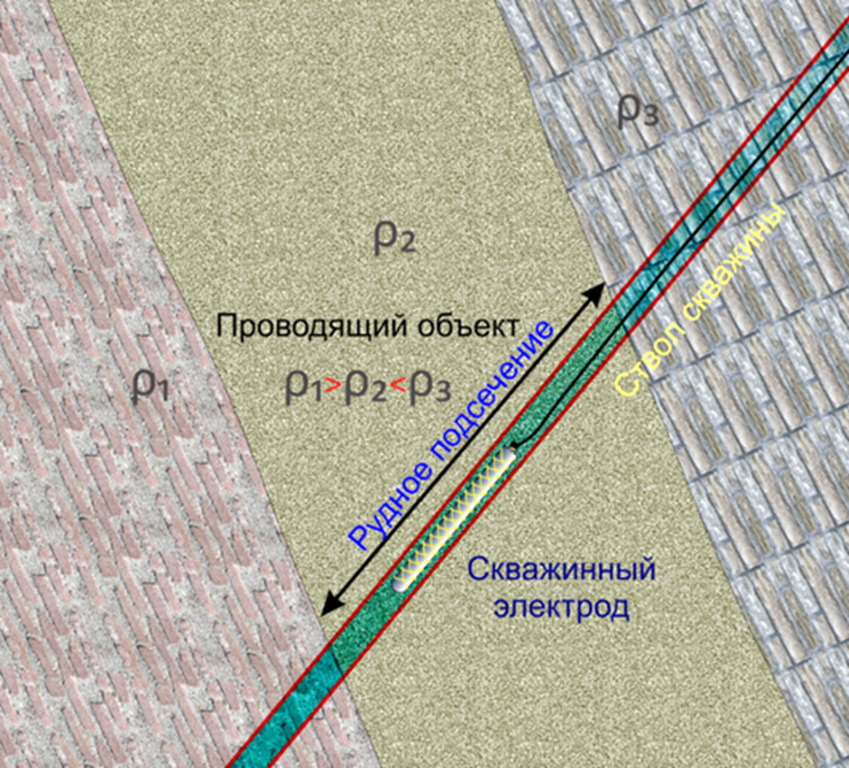

Метод радиоволновой геоинтроскопии (РВГИ) предназначен для изучения межскважинного пространства с целью объемного картирования зон рудовмещающих метасоматически измененных пород, определения основных особенностей их морфологического и структурного строения, выделения и оконтуривания в них разрывов и участков рудной минерализации.

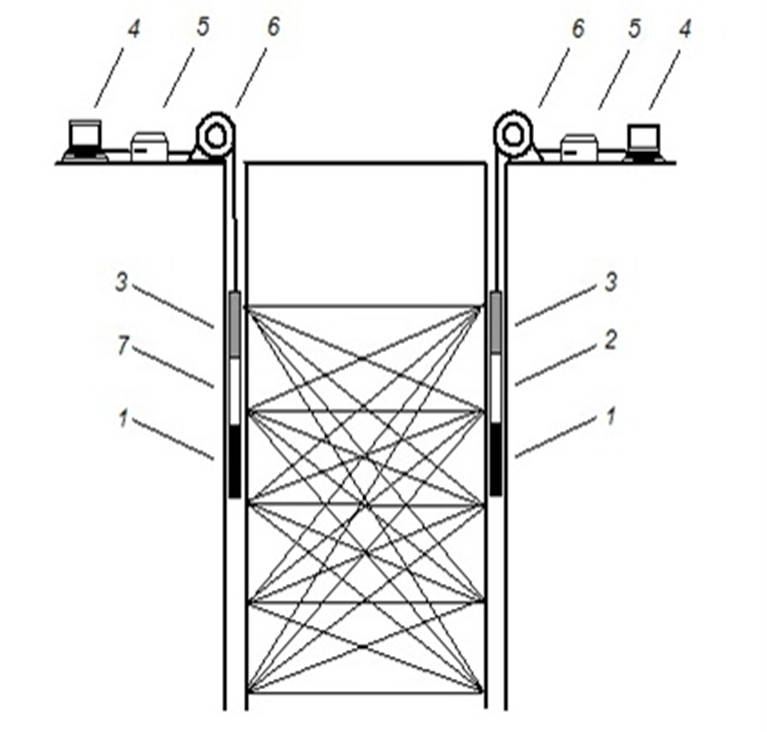

Измерения в скважинах выполняются многочастотной радиоволновой аппаратурой РВГИ–07, разработанной и изготовленной в ООО «Тульский Геофизический Центр им. Б.Ф. Борисова». Скважинная измерительная установка РВГИ, представленная на рисунке 4.2.1, состоит из излучающего и приемного устройств.

1 – антенна;

2 – скважинный приемник;

3 – блок оптической развязки;

4 – компьютер;

5 – ретранслятор;

6 – каротажный подъемник;

7 – излучатель;

8 – лучи просвечивания.

Излучающее устройство включает в себя скважинную и наземную части. К скважинной части относятся скважинный излучатель, блок оптической развязки и антенна излучателя. К наземной части излучателя относятся ретранслятор и компьютер. Излучатель имеет автономное питание от аккумуляторов и соединен с каротажным кабелем через оптико-электрический преобразователь, что исключает антенный эффект от каротажного кабеля. Приемное устройство также включает в себя скважинную и наземную части. К скважинной части относятся скважинный приемник, блок оптической развязки и антенна приемника. К наземной части приемника относятся ретранслятор и компьютер. Питание скважинного приемника также автономное.

Методика и техника измерений РВГИ зависит от поставленных задач, геоэлектрических параметров разреза и схемы расположения скважин. На этапе подготовки производится выбор рабочей частоты и шаг измерений по стволу скважин.

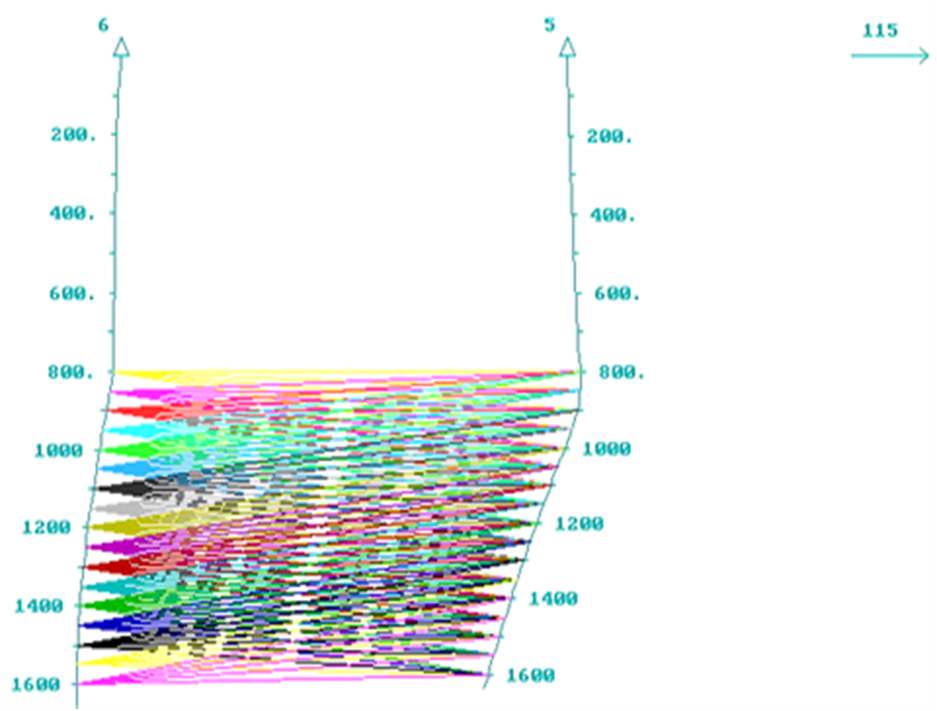

Измерения выполняются по методике веерной (томографической) съемки. Точка записи относится к месту соединения прибора с антенной. Схема межскважинных измерений (пример) представлена на рисунках 4.2.2 и 4.2.3.

Обработка данных РВГИ осуществляется с помощью пакета программ, разработанных в ООО «Радионда».

Измерения, как правило, выполняются в два этапа. На первом этапе экспериментально выбирается оптимальная измерительная установка (рабочая частота и длина приемных и излучающих антенн), обеспечивающая необходимую эффективную дальность в данных геоэлектрических условиях, с которой будет выполняться основная съемка по веерной схеме с рабочим шагом, по всему доступному интервалу скважин. На втором этапе проводятся детализационные измерения в интервалах, в пределах которых на первом этапе были выделены области низкого сопротивления.

Обработка данных РВГИ осуществляется с помощью пакета программ, разработанных в ООО «Радионда». На этапе обработки измеренные амплитуды, учитывая известную геометрию скважин, пересчитываются в кажущиеся коэффициенты поглощения и значения эффективного сопротивления пород. В алгоритмах инверсии пространство между скважинами разбивается на равные ячейки. Электромагнитные свойства среды, в пределах одной ячейки, принимаются постоянными. Критерием выбора оптимальных размеров элементарной ячейки служит диаметр зоны Френеля Df, зависящий от частоты, электрических параметров пород и расстояния между скважинами, оптимальные для томографической обработки горизонтальные размеры элементарной ячейки составляют (0,1-0,2)·Df.

Вертикальные размеры ячейки обычно выбираются равными шагу исследований. Разрешающая способность метода, при заданных расстояниях и сопротивлении пород, определяется рабочей частотой, и оценивается через минимальный поперечный размер уверенно выявляемой неоднородности (Lmin) и точностью локализации ее кромки (δ), расположенной на середине расстояния между скважинами. Надежными критериями для оценки разрешающей способности метода служат соотношения Lmin ³ 0.3·Df и δ ³ 0.1·Df.

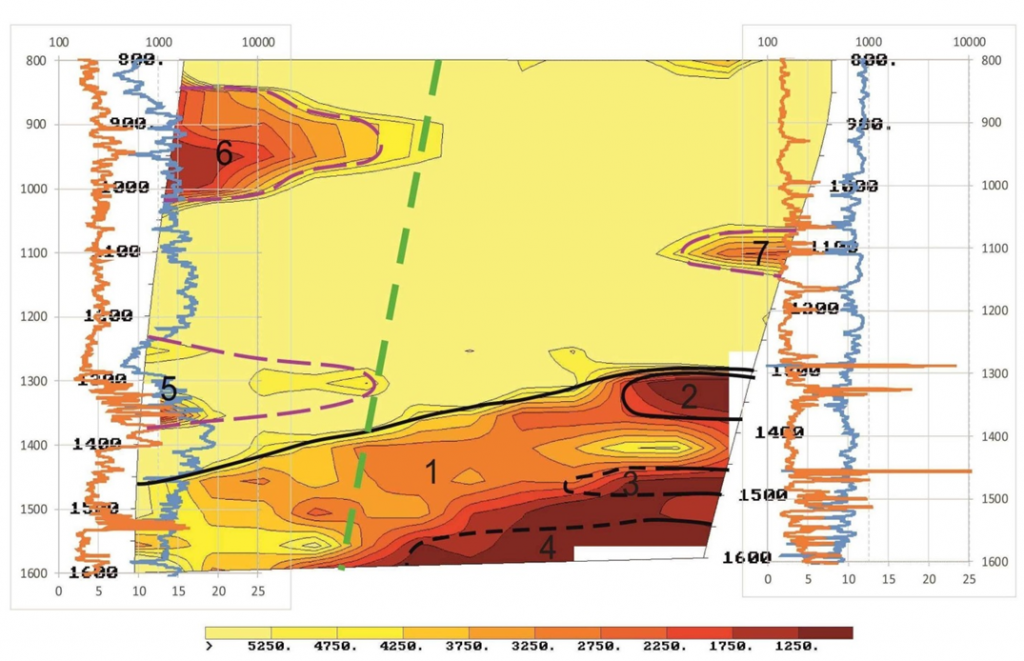

Так как современная точность измерений и процедура обработки позволяют выделять слабые аномалии в 15-20% от первичного поля, то эти критерии выполняются вплоть до минимальной электрической контрастности неоднородности по отношению к вмещающим породам. Итогом камеральной обработки данных РВГИ являются геоэлектрические разрезы, модели среды в формате 2D (рис.4.2.4), а также расчет физических свойств горных пород и руд.

Результатом работ является составление отчета, включая графические приложения, таблицы и рисунки.